Entretien entre Frédéric et Alexis, le 15 avril 2025

- Frédéric, peux-tu nous parler de toi ?

Mon parcours n’a pas été cousu de fil blanc. Je suis issu d’un milieu populaire ; j’ai grandi entre une cité urbaine parisienne et une vieille demeure repliée dans un austère bocage normand.

J’en ai conservé une admiration sans bornes pour ces gens de tous les jours que l’on croise avec un sourire complice, pour le monde ouvrier, pour les minorités sans lesquelles il n’existe pas, selon moi, de société solide et pérenne.

Ensuite, l’adolescence suit son cours perturbé, comme tant d’adolescences, et me voici bientôt en doctorat à Paris, achevant un cursus de philologie romane. Mes premiers poèmes paraitront en 1993, dans une édition aujourd’hui épuisée, bien avant les opus « En Hiver » et « Courriers froissés » que publiera l’Université Brock, à travers sa revue Voix Plurielles. Quelles qu’aient été les circonstances, je n’ai jamais quitté cet engouement pour l’écriture.

Après avoir été professeur de lettres, notamment en Haïti – un pays qui m’a beaucoup marqué –, j’ai rejoint l’université en 2006 à Nice, puis en 2016 à Montpellier. Entre temps, j’ai failli être tailleur de pierres, scénariste, et j’ai même songé à la vie monacale.

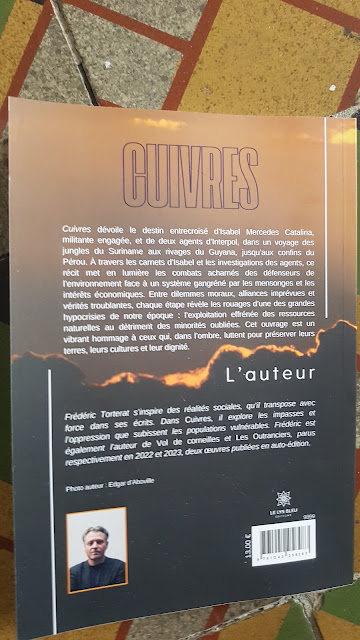

- Peux-tu nous présenter Cuivres ?

Cuivres fait partie d’une série d’ouvrages qui traitent tous, en définitive, d’un même sujet : celui de la lutte contre les oppressions.

Une première trilogie, parue de 2009 à 2012 autour du récit d’un anti-héros, un dénommé Agarit, a porté sur la thématique des migrants, en sorte de rappeler que depuis l’aube de l’Humanité, les migrations font partie intégrante des mutations qui forgent nos sociétés.

De son côté, Vol de Corneilles, paru en 2022, traite des violences faites aux femmes, dans un ordre établi où l’on oublie trop vite les brutalités dont elles sont les premières victimes.

Ce qui m’a amené à publier, en 2023, Les Outranciers, dont le récit relate l’histoire tragique d’Agathe Greim, laquelle, condamnée par la maladie, pourchasse dans un dernier souffle de vie, un à un, ceux qui ont sali l’histoire de sa famille, sur fond de corruption et de grand banditisme.

Paru en 2025 au Lys Bleu, Cuivres croise deux récits : celui de deux agents d’Interpol, missionnés sur l’atteinte aux populations autochtones par les réseaux de criminalité organisée, et d’Isabel Catalina, militante engagée auprès des Shuar de l’Équateur, de la communauté Guayama et des Garifuna.

Tous les évènements relatés dans le roman sont sourcés et entièrement documentés, y compris par l'ONU, Interpol bien entendu, et différents rapports.

J'ai eu par ailleurs l'opportunité, en des occasions sur lesquelles je ne peux me prononcer ici, d'accéder à des indiscrétions particulièrement bien informées.

La fiction qui en est ressortie plaide pour une prise de conscience de ce que traversent, du fait d'erreurs et de parjures manifestes, les pays d’Amérique latine, mais également l'Europe elle-même, de nos jours poussée dans ses propres retranchements.

- Il semblerait qu'il existe un précédent à ce roman ?

En effet.

Préfacé par cette autre militante qu’est Lucie Sauvé (Université de Montréal), Cuivres est la suite directe d’un roman à ce jour inédit, Mécanique de l’erreur.

Cet ouvrage, pour lequel j’attends aujourd’hui la réponse d’un éditeur que j’ai choisi pour son engagement en faveur des minorités, raconte, sous le couvert d'un thriller où les compromissions occidentales en Haïti constituent un point nodal, les rouages d'un système plus général, qui touche autant la Caraïbe que l'Amérique latine et l'Europe, jusqu'aux pays baltes.

Si la trame narrative de Mécanique et de Cuivres demeure évidemment une fiction, l'intégralité des faits relatés est issue de rapports officiels, que j'ai confrontés aux apports de la recherche sur les questions soulevées, et ce à partir de différents domaines.

- En quoi ce travail d'auteur alimente tes recherches en "éducations à" ?

Cuivres, comme Mécanique de l’erreur, dénonce un système qui opprime les populations indigènes et, sans qu’elles n’en aient toujours conscience, l’ensemble des populations. On y apprend qu’Amélie, mandatée par Interpol, s’est jointe au combat qu’avaient mené en Idaho, contre une grande firme, les tribus Nimíipuu, que d’aucuns appellent les Nez-Percés.

Sous couvert de transition verte et dans la première vogue des batteries électriques, les industries minières avaient alors saccagé les reliefs de Cœur d’Alène et de Saint Joe pour extraire l’antimoine et le lithium. Après la reconnaissance des droits des Nimíipuu, deux succursales avaient déplacé leur purge au Suriname, avec la complicité de collaborateurs institutionnels achetés à bas prix. Les pratiques douteuses avaient vite pullulé, à coups de lessivages et d’empilements de terrils, jetant dans les affluents des résidus imprégnés d’autant de cyanure, d’ammoniac et de sulfures que pouvaient en contenir leurs cuves et leurs gras réservoirs.

Cuivres rapporte parallèlement les luttes d’Isabel Catalina, auprès des Itsekiri puis des Garifuna, contre les mensonges agressifs des industries minières. Ce paradigme de l’agression, qu’ont clairement documenté tant les anthropologues que les philosophes, nous renvoie à ce qui fonde l’une des plus grandes distorsions qui frappent l’Humanité depuis ses premières apparitions. Permettez-moi de reprendre, à ce sujet, un extrait de l’ouvrage, qui explique à sa manière le titre de ce petit roman :

« Curieuse transition, par exemple, que celle du Chalcolithique, que les préhistoriens plaçaient entre le Néolithique et celui qu’on nomme l’Âge du bronze : voici les chasseurs travaillant le cuivre pour les ornements, mais aussi de petites haches, des poinçons pour la coordonnerie ou la bourrellerie, des épingles, des chevilles. Un cuivre bien vite remplacé par le bronze, et qui ne persista qu’en se mêlant à l’arsenic, pour la confection des couteaux et des lances, aux moments où il ne s’agissait plus d’orner les nuques, mais de les entailler. L’Humanité avait ainsi la fâcheuse habitude, depuis le début, d’endurcir les matériaux pour s’imposer, substituant aux parures les objets façonnés pour la frappe et la meurtrissure. Partout ici-bas, la résistance et la dureté puisaient dans les sulfures des répressions. »

- Quel sera le sujet de ton prochain roman ?

Celui-ci portera, comme Les Outranciers, Mécanique de l’erreur et Cuivres, sur le sort qu’imposent la criminalité organisée et la corruption, avec la complicité de certains États, à des populations opprimées.

Il dénoncera le chaos, malheureusement orchestré, que provoque un système à bout de souffle, sur fond de fraude à peine dissimulée et de connivence avec de grands consortiums économiques, aux premiers rangs desquels figurent l’industrie pharmaceutique, le commerce d’armements et l’exploitation des ressources naturelles.

J’y traiterai de celles et ceux qui en sont les premières victimes, à savoir les enfants et leur famille.

- Une envie, un souhait, un projet pour l'avenir ?

Il va sans dire que, comme universitaire et comme écrivain, mais aussi comme simple citoyen, je forme le vœu que la mécanique s’inverse, et que les civilisations, pour reprendre à peu près les termes de Jean-Marie Gustave Le Clézio, appréhendent pleinement leur fragilité. Il est temps de protéger notre monde des agressions qu’on ne cesse de lui infliger, dans un esprit de bien commun et de partage.

Permettez-moi, à ce titre, de vous confier un dernier extrait de Cuivres :

« Dans les années 1960, les anthropologues Heinen et Ruddle avaient déjà repéré combien, chez les Warao, le fait de pouvoir conserver plusieurs mois la farine issue de la fécule, celle du palmier moriche, les amenait à dégager des excédents.

De cette accumulation venait peut-être leur organisation sociale de possédants, avec la division du travail qui s’ensuivait. Tandis que la plupart de ces tribus du Vénézuela contribuait à la pêche, à la culture des tubercules et à l’extraction de la fécule, une classe particulière de wisidatus ne participait à aucune tâche ardue.

Ces usages sont confirmés par le français Alain Testart, qui fait remonter les inégalités sociales au Néolithique, non pas tant à partir de la distinction entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs, mais justement à l’aune de la pratique du stockage.

Dans la préhistoire qu’il dresse de la côte péruvienne, Testart note des différences entre les tombes, y compris parmi celles des enfants, dès la phase précéramique, autrement dit jusqu’en 2500 avant notre Ère. Isabel avait pu consulter en bibliothèque l’ouvrage qu’édita la Société d’ethnographie en 1982, où il expose comment les inégalités se sont généralisées en même temps que certains peuples se mettaient à amasser le grain, conserver les aliments de base, et pour d’aucuns fournir des acquéreurs : les premiers « stockeurs » ont alors peu à peu exercé un ascendant sur leurs pairs.

À en croire l’auteur, dont les démonstrations sont aujourd’hui très consultées, c’est ainsi que se sont dressés les premiers écarts entre les peuplades. »

Frédéric est à retrouver ici, en ligne.

_Alexis

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire